Comme dit l’adage bien connu des climatologues « Climate is what you expect, weather is what you get » (« Le climat c’est ce que l’on attend, le temps c’est ce que l’on obtient »).

Les phénomènes météorologiques locaux sont difficiles à prévoir car ils fluctuent rapidement sous l’influence de processus non linéaires et chaotiques, tandis que l’évolution du climat global sur le plus long terme repose sur des phénomènes physiques bien connus qui sont généralement prévisibles. Les prochains 12-18 mois devraient être assez exceptionnels en termes de températures, suite à un alignement de phénomènes locaux et globaux qui se combinent.

Avec mon équipe dont la spécialité est l’étude par satellites de l’évolution de l’atmosphère, j’analyse chaque jour des millions de données vues du ciel pour surveiller les températures sur terre comme sur la mer, partout autour du globe terrestre, et pour mesurer les concentrations des gaz présents dans l’atmosphère. Ces dernières semaines à partir des cartes satellites, nous avons aussi pu observer les records de chaleur qui ont été battus dans de nombreux pays, comme rapportés par les agences météorologiques et les médias.

Un marqueur important a fait les gros titres : il s’agit de l’augmentation de la température moyenne globale de 1,5 °C par rapport à l’époque préindustrielle. Une valeur repère dans l’accord de Paris sur le climat, qui a été dépassée plusieurs jours cet été. Serait-il possible que cette valeur soit également dépassée quand il s’agira de calculer la moyenne annuelle des températures globales pour l’année 2023 ?

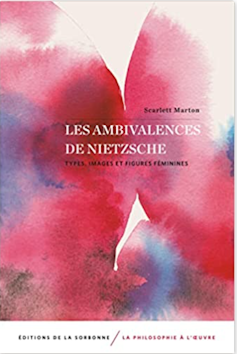

Forçages naturels et anthropiques

Pour comprendre l’évolution des températures, il faut tenir compte du fait que notre climat est complexe : il dépend des interactions entre les activités humaines, l’atmosphère, la surface terrestre et la végétation, la neige et la glace, et les océans. Le système climatique évolue sous l’influence de sa propre dynamique interne, mais dépend également de facteurs externes, qu’on appelle les « forçages radiatifs », et qui sont exprimés en watts par mètres carrés (W/m2).

Le terme forçage est utilisé pour indiquer que l’équilibre radiatif de la Terre est déstabilisé, et le terme radiatif est lui convoqué car ces facteurs modifient l’équilibre entre le rayonnement solaire entrant et le rayonnement infrarouge sortant de l’atmosphère. Cet équilibre radiatif contrôle la température à différentes altitudes. Un forçage positif implique une augmentation de la température à la surface de la Terre, et à l’inverse un forçage négatif implique une diminution.

Les forçages externes sont à la fois causés par des phénomènes naturels tels que les éruptions volcaniques et les variations du rayonnement solaire, mais également par des modifications de la composition atmosphérique imputables à l’homme (les gaz à effet de serre et les particules liés aux activités humaines). Comprendre les changements climatiques observés depuis une trentaine d’années implique de pouvoir distinguer les modifications liées aux activités humaines de celles associées aux variations naturelles du climat. Les principaux forçages qui vont intervenir et s’additionner sont :

- Le forçage lié aux variations de l’activité solaire, qui entraîne des changements du rayonnement solaire qui atteint la Terre. Lorsque le Soleil est plus actif (maximum solaire), il émet davantage de rayonnement. Ce forçage est faible (de + à -0,3 W/m2) mais dure assez longtemps. Son cycle principal est d’environ 11 ans. Il trouve son origine dans les changements du champ magnétique solaire qui se caractérisent par des variations dans le nombre de taches solaires et d’autres phénomènes solaires.

- Le forçage lié aux éruptions volcaniques, qui peut être très intense et est en général négatif de -1 à -5 W/m2, mais de courte durée (un à deux ans). Les éruptions volcaniques peuvent avoir un impact significatif sur le climat en raison de l’injection de grandes quantités de cendres, de gaz et de particules dans l’atmosphère.

Tous les volcans n’ont pas un impact sur le climat global, cela dépend de la taille et de la puissance de l’éruption, de l’altitude/de la latitude auxquelles les gaz et les cendres sont éjectés, ainsi que des conditions météorologiques locales. L’étude des éruptions volcaniques passées nous a appris que l’impact le plus significatif est associé à des éruptions proches de l’équateur qui injectent du SO2 haut dans l’atmosphère, par exemple le Mont Pinatubo (Philippines) en 1991. Ce gaz se transforme en gouttelettes d’acide sulfurique (H2SO4) qui constituent un écran pour la radiation solaire traversant l’atmosphère. - Le forçage lié à l’excès de gaz à effet de serre, en particulier le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et les chlorofluorocarbures (CFC), qui sont transparents à la lumière solaire mais absorbent une partie du rayonnement thermique émis par la surface terrestre. Au fil du temps, les activités humaines, telles que la combustion de combustibles fossiles, la déforestation et l’agriculture, ont entraîné une augmentation significative des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. L’accumulation de ces gaz à effet de serre, qui absorbent davantage de rayonnement thermique émis par la Terre et piègent plus de chaleur dans l’atmosphère, entraîne un forçage radiatif positif, estimé à +3 W/m2. Il s’agit donc du forçage le plus important car il n’est pas transitoire comme celui associé aux volcans.

- Le forçage négatif lié aux aérosols d’origine anthropique et naturelle. Les aérosols sont de petites particules en suspension dans l’atmosphère qui absorbent, diffusent ou réfléchissent la lumière solaire. Elles proviennent des écosystèmes (embruns marins, sables, poussières, cendres volcaniques, aérosols biogéniques) et d’activités humaines comme la combustion de fiouls fossiles, le brûlage de la biomasse et les feux de forêt, l’élevage des animaux et l’usage d’engrais. Toutes ces particules font écran à l’insolation mais cette fois dans les basses couches de l’atmosphère. Même si les incertitudes sur le total du forçage radiatif lié à la présence d’aérosols restent élevées, les estimations actuelles indiquent un forçage radiatif total négatif de -0,5 W/m2. Sans la pollution par les aérosols, la Terre serait donc encore plus chaude qu’elle ne l’est déjà !

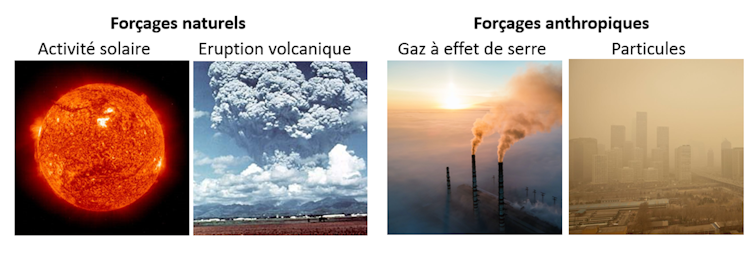

L’influence d’El Niño sur les températures

En plus des forçages radiatifs, il faut aussi tenir compte de la variabilité naturelle du système couplé océan-atmosphère, et en particulier du phénomène ENSO (El Niño Southern Oscillation), avec sa composante chaude El Niño et sa composante froide La Niña. Ces phénomènes sont les principaux facteurs de variation d’une année sur l’autre, dont il faut tenir compte quand on analyse la tendance à long terme au réchauffement de la surface de la mer.

Ces événements climatiques périodiques sont des phénomènes naturels, qui se caractérisent par des fluctuations de température entre l’océan et l’atmosphère dans l’océan pacifique équatorial. En général, les vents alizés soufflent d’est en ouest le long de l’équateur, poussant les eaux chaudes de la surface de l’océan Pacifique vers l’ouest, où elles s’accumulent près de l’Indonésie et de l’Australie. L’eau froide remonte alors du fond de l’océan dans l’est du Pacifique, en remplaçant l’eau chaude, ce qui entraîne des eaux relativement fraîches à la surface des côtes sud-américaines.

Lorsque le phénomène El Niño survient, les alizés faiblissent ou s’inversent, ce qui réduit leur force ou les fait souffler d’ouest en est, ce qui permet à l’eau chaude accumulée dans l’ouest du Pacifique de se déplacer vers l’est en suivant l’équateur. Le réchauffement de la surface de la mer dans l’est du Pacifique provoque alors une augmentation de plusieurs degrés de la température de l’eau, avec de vastes répercussions sur les conditions météorologiques et climatiques à l’échelle mondiale.

Ces phénomènes peuvent durer plusieurs mois ou plusieurs années, et leur intensité est variable. Ils perturbent la météo localement (plus de pluies à certains endroits, plus de sécheresses à d’autres) et influencent le climat global, en particulier lors d’évènements El Niño intenses.

Quelles températures pour les prochains mois ?

Reprenons un à un les différents éléments décrits ci-dessus, et regardons ce qu’il en est en ce moment :

- L’activité solaire approche de son maximum, du coup l’effet de réchauffement causé par une augmentation du rayonnement solaire est plus prononcé. Ceci conduit à une légère augmentation des températures moyennes, estimée à +0,1 °C.

- Au niveau de l’activité volcanique, il s’est passé un évènement complètement exceptionnel : le volcan sous-marin Hunga Tonga qui a violemment érupté en janvier 2022 a envoyé environ 150 millions de tonnes (soit l’équivalent de 60 000 piscines olympiques…) de vapeur d’eau directement dans la stratosphère, qui s’est depuis répartie tout autour de la terre. Les simulations numériques montrent que ceci contribuera à réchauffer légèrement la surface terrestre (l’eau étant un puissant gaz à effet de serre), bien qu’il soit encore difficile de dire de combien et sur quelle durée.

- Les gaz à effet de serre ont continué à s’accumuler, c’est le forçage radiatif qui domine tous les autres et conduirait déjà à une augmentation moyenne de +1,5 °C s’il n’y avait pas les aérosols pour tempérer un peu (-0,3 °C).

- Depuis quelques années le contenu total en aérosol a tendance à diminuer, principalement car les véhicules polluent moins (ce qui est une bonne nouvelle !), c’est particulièrement le cas en Chine, en Europe de l’Ouest et aux États-Unis. Cette année, on observe aussi un moindre transport du sable du Sahara sur l’océan, qui d’habitude fait écran à la radiation solaire, ce qui explique en partie les températures élevées mesurées dans l’atlantique nord au début de l’été.

- Après trois années en régime La Niña un évènement El Niño est en train de s’installer. À ce stade on ne sait pas encore s’il sera intense (comme en 2015-2017) ou modéré, et combien de temps il durera, mais on prévoit que les températures océaniques devraient être plus élevées pendant les 12-18 prochains mois par rapport aux trois années précédentes.

Tous les paramètres réunis pour des records de chaleur

En conclusion, tous les paramètres sont réunis pour que nous battions des records de températures au cours des prochains 12-18 mois. Du coup, les 1,5 °C en moyenne globale, soit la limite la plus ambitieuse de l’accord de Paris sur le climat, pourrait être dépassés sans attendre 2030, avec les incidences sur les systèmes naturels et humains bien documentées dans le rapport spécial du GIEC 2019.

Une augmentation de 1,5 °C ne semble pas énorme, mais il faut se souvenir que 70 % de notre planète est couverte d’eau, qui a une inertie thermique supérieure à la terre et se réchauffe moins vite. De plus, le réchauffement est inégalement réparti et les hautes latitudes se réchauffent beaucoup plus vite que les tropiques, avec des pics de 4° attendus sur ces régions.

Est-on sûr que cela va se passer ? Non, mais la probabilité qu’on dépasse dès maintenant un seuil qu’on pensait atteindre entre 2025 et 2040 est importante. Comme les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas, il faudrait que des phénomènes naturels soient à l’œuvre au cours des prochains mois pour contrecarrer la tendance prévue.

Par exemple si le phénomène El Niño s’avère moins puissant qu’envisagé, ou si un autre volcan envoyait du SO2 massivement dans toute l’atmosphère, alors seulement dans ce cas de figure les records de températures pourraient ne pas être battus dès maintenant. À plus long terme, l’avenir nous dira quand les fluctuations naturelles domineront les contributions anthropiques pour expliquer les variations de température, selon l’efficacité des mesures prises dans le cadre des accords internationaux pour réguler le climat.

Cathy Clerbaux, Directrice de recherche au CNRS (LATMOS/IPSL), professeure invitée Université libre de Bruxelles, Sorbonne Université

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.