Samedi 15 mai 2021 a eu lieu, au Mémorial Modibo Keita de Bamako, le lancement du livre « Présumé coupable, ma part de vérité » du général Yamoussa Camara. Un ouvrage qui pourrait être traduit comme le « récit d’une longue épreuve et d’une renaissance » pour reprendre Tariq Ramadan.

« Ce livre n’est pas un plaidoyer pour ma défense. Ce n’est pas non plus une invitation à s’apitoyer sur mon sort. C’est le récit, franc et sincère, d’une épreuve difficile et douloureuse. », lit-on dans le préambule de « Devoir de vérité », publié par l’islamologue suisse, Tariq Ramadan, chez les éditions Presses Châtelet en 2019, après sa libération provisoire. Ce passage du livre de Tariq Ramadan décrit le plus explicitement possible le but de l’ouvrage du général Yamoussa Camara, « Présumé coupable », publié chez Figuira éditions, et officiellement lancé le 15 mai 2021.

« J’avais placé mon espoir en la justice »

Cet ouvrage sert à l’auteur de tribune pour livrer son opinion sur des questions politiques et militaires de son pays. Aussi se prononce-t-il sur la question de la justice ainsi que d’autres questions qu’il estime assez fâcheuses de la République du Mali.

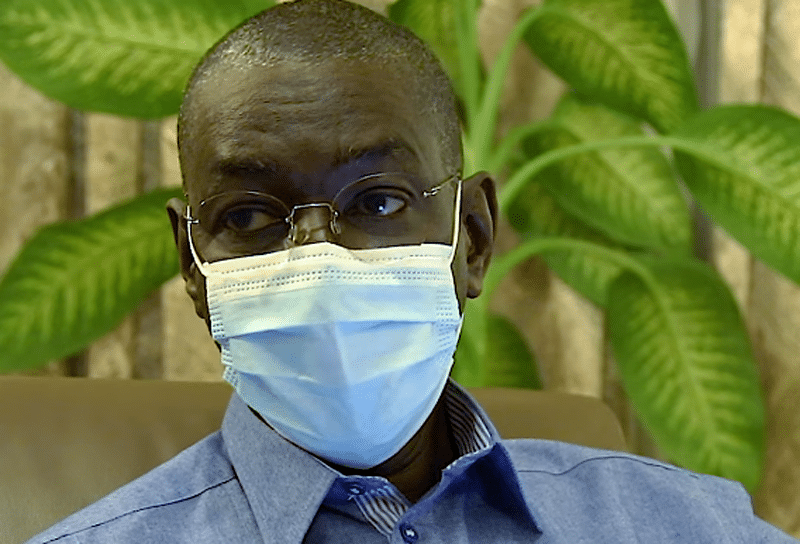

L’auteur n’hésite point à lancer également des pierres dans le jardin de la justice malienne en mettant le doigt sur ce qui peut être appelé la plaie de cette justice : l’incapacité à dire la loi. Un constat qui a, selon lui, motivé la rédaction de cette œuvre littéraire. « J’avais placé mon espoir en la justice. J’avais pensé que le procès serait l’occasion pour moi de me blanchir en identifiant les vrais coupables. Puisque cela n’a pas été possible, j’étais dans l’obligation d’écrire pour dire la vérité, montrer que la justice a été incapable de dire la vérité au nom de la loi et de la dignité humaine », a-t-il laissé entendre au cours du lancement de son ouvrage le samedi dernier.

« Victime d’un mensonge d’État »

« Un mal peut être un bien, une malédiction une bénédiction, une chute une élévation. », lit-on chez le professeur Tariq Ramadan. Sans langue de bois, à travers cet essai, l’ancien ministre de la Défense et des Anciens Combattants cherche à prouver son innocence et à rétablir son honneur dans l’affaire dite des Bérets rouges.Le général Yamoussa Camara s’en prend surtout à l’ancien Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga, qu’il accuse d’avoir comploté et manipulé la justice afin de lui faire condamner injustement.

L’auteur s’estime « victime d’un mensonge d’État ». Il accuse également des hommes politiques qui, selon lui, ont trahi le Mali au profit de leurs intérêts égoïstes.

Tout comme chez Tariq Ramadan, ne faut-il pas comprendre cet ouvrage du général Yamoussa comme le « récit d’une longue épreuve et d’une renaissance » ?

Bakary Fomba