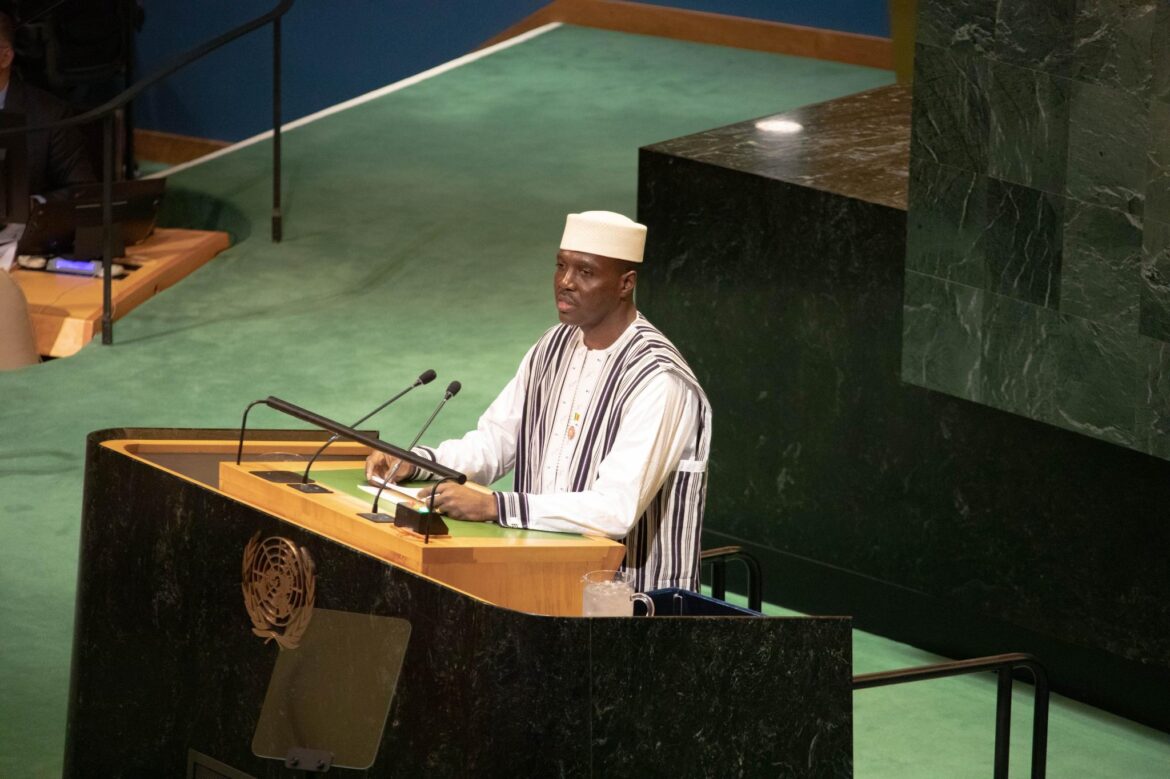

À la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, ils sont nombreux à déclamer des discours trop longs, trop fades, trop creux. Pas le Premier ministre malien. Général de division à la voix posée et au ton martial, Abdoulaye Maïga n’est pas venu quémander des aides ni quémander des excuses. Il est venu livrer une charge. Un acte d’accusation. Une radiographie brutale de la nouvelle guerre froide, vue depuis le sable du Sahel.

Tinzawatène. Juillet 2024. Une attaque meurtrière contre une patrouille malienne. Le gouvernement de Bamako avait alors pointé du doigt une connivence troublante : celle de conseillers militaires ukrainiens qui, selon les autorités maliennes, ont publiquement revendiqué leur soutien à l’opération terroriste. Un an plus tard, Maïga enfonce le clou : « L’Ukraine est devenue l’un des principaux fournisseurs de drones kamikazes aux groupes terroristes dans le monde. »

Une phrase choc. Une rhétorique offensive. Mais pas gratuite.

De Kyiv à Kidal, le fil rouge du chaos

Ce n’est pas la première fois que Bamako convoque l’Ukraine dans sa dénonciation du désordre mondial. Mais c’est quasiment la première fois que le lien entre guerre russo-ukrainienne et instabilité sahélienne est affirmé aussi frontalement à l’ONU.

Pour Maïga, le soutien militaire occidental à Kyiv ne serait rien d’autre qu’une diversion stratégique. Une manière, pour les puissances occidentales, de détourner les projecteurs d’un autre théâtre de guerre : celui du Sahel. Dans cette lecture, la France occupe un rôle central, accusée de jouer à la fois le pompier et l’incendiaire : « Un régime nostalgique de la colonisation, préoccupé par sa perte d’influence dans la région, qui sponsorise les groupes terroristes tout en prétendant combattre l’insécurité. »

Une requête sans suite, des preuves sans audience

Depuis le 15 août 2022, le Mali dit avoir saisi le Conseil de sécurité de l’ONU pour exposer ce qu’il qualifie de preuves « irréfragables » de l’implication française dans les activités terroristes. Deux ans plus tard, silence radio du côté des Nations unies. Une inaction qui, pour Bamako, équivaut à une complicité passive.

Maïga ne mâche pas ses mots : « Il est temps que la conscience mondiale se réveille. » Et d’appeler à une refondation du multilatéralisme, moins inféodé à l’Occident, plus à l’écoute des souverainetés retrouvées du Sud.

AES : une confédération contre les vents dominants

Lancée en 2024, la Confédération des États du Sahel (AES) regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans une alliance politique, militaire et économique sans précédent dans l’histoire moderne du Sahel. Un pacte de survie, mais aussi de défiance vis-à-vis des modèles imposés.

Dans son allocution, le chef du gouvernement malien en fait le socle d’une vision stratégique alternative : endogène, panafricaniste, affranchie. Une puissance émergente en construction, dotée bientôt d’une banque d’investissement propre, d’une armée confédérale, et d’une feuille de route fondée sur l’industrialisation, l’énergie, la souveraineté alimentaire et monétaire.

Le message est clair : le Sahel ne veut plus être un protectorat de fait, pas même au nom du droit humanitaire.

Quand la guerre hybride devient doctrine

Pour Maïga, la guerre menée contre le Mali n’est plus asymétrique : elle est hybride. Elle mêle drones, mercenaires, sanctions économiques, campagnes médiatiques et ingérences diplomatiques. Et certains États voisins ne sont pas en reste. L’Algérie est nommément accusée d’avoir abattu un drone malien et de tolérer, sur son sol, la planification d’attaques contre le Mali.

Des propos durs, assumés, que Maïga entoure d’ironie grinçante et de citations de sages africains. « Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. »

L’ONU face à son miroir

Le discours du Mali est aussi un miroir tendu à l’ONU elle-même. À 80 ans, l’organisation internationale semble, aux yeux de Bamako, en perte d’utilité. Incapable de faire respecter ses propres principes. Aveugle sur l’Afrique. « Si l’ONU continue à feindre l’ignorance, elle cessera d’être la somme du monde et deviendra le bras passif de l’injustice mondiale. »

Mais loin d’être un repli, ce diagnostic s’accompagne d’une main tendue : le Mali et l’AES se disent prêts à jouer leur partition dans la réforme du système multilatéral. Mais pas à n’importe quelle condition : « Nous ne demandons pas l’aumône. Nous appelons à la conscience. »

Un discours de rupture, pas de soumission

Dans la salle, les diplomates notent, froncent les sourcils, se regardent. Certains applaudissent, d’autres fuient le regard du général malien. Mais une chose est sûre : le Mali ne parle plus en périphérie. Il parle au centre, quitte à bousculer les équilibres.

En revisitant la cartographie des menaces, en accusant sans trembler des États membres permanents du Conseil de sécurité, et en érigeant le Sahel en nouveau front de la géopolitique globale, Bamako n’implore plus. Il défie, il dénonce, il reconstruit.

Et dans cette parole assumée, il y a une leçon à entendre : la fin du temps des tutelles.

A.D

En savoir plus sur Sahel Tribune

Subscribe to get the latest posts sent to your email.