L’enrôlement électoral en Côte d’Ivoire, marqué par des tensions et des demandes de prolongation, révèle des défis majeurs pour une présidentielle apaisée en 2025.

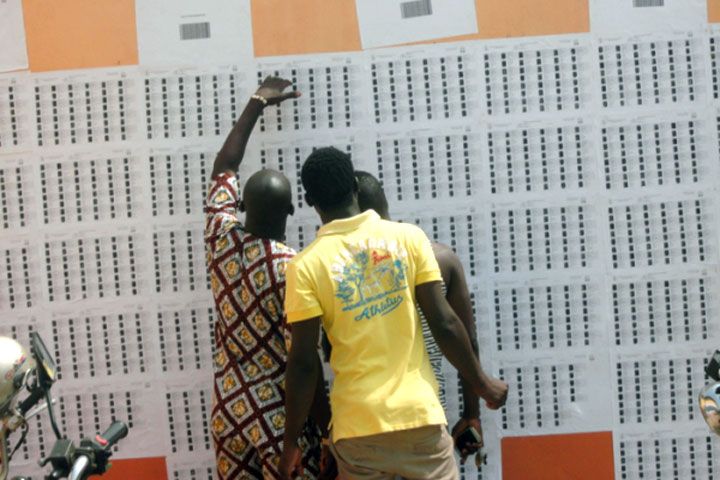

La révision de la liste électorale en Côte d’Ivoire, achevée récemment, expose une fois de plus les défis structurels et politiques qui jalonnent le chemin vers une présidentielle apaisée en 2025. Si la Commission électorale indépendante (CEI) se félicite de l’inscription de 943 157 nouveaux électeurs, ce chiffre reste en deçà des 4,5 millions attendus. Entre un bilan mitigé, des appels de l’opposition pour prolonger la période d’enrôlement, et des inquiétudes sur la transparence du processus, cette opération de mise à jour des listes électorales soulève de nombreux enjeux.

Un progrès encourageant, mais insuffisant

D’un point de vue purement quantitatif, les 943 157 primo-inscrits représentent une progression notable par rapport à la révision précédente (575 489 en 2022-2023). Toutefois, cet « encouragement » ne peut masquer la réalité : moins d’un quart des électeurs potentiels ont répondu à l’appel de la CEI. Ce fossé entre les prévisions et les résultats soulève des questions sur l’efficacité de la campagne d’information, la mobilisation des populations et les obstacles matériels ou administratifs qui freinent l’inscription.

L’enjeu ici n’est pas simplement numérique. Derrière ces chiffres se cachent des milliers de voix, potentiellement exclues du processus démocratique, ce qui pourrait biaiser le paysage électoral et, à terme, remettre en cause la légitimité des résultats. Dans une démocratie naissante ou fragile, où chaque vote compte pour cimenter la confiance citoyenne, un tel déséquilibre est une faille critique.

Une opposition en alerte, un gouvernement sur la défensive

Face à ce bilan, les partis d’opposition, notamment le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), sonnent l’alarme. Tidjane Thiam, leader du PDCI, appelle à une prolongation de la période d’enrôlement, une demande partagée par le PPA-CI, qui réclame trois mois supplémentaires pour permettre à tous les Ivoiriens de s’inscrire. Ces revendications traduisent une inquiétude légitime quant à l’équité du processus, mais elles reflètent également une stratégie politique : s’assurer que leurs bases respectives ne soient pas marginalisées.

Le gouvernement, de son côté, reste silencieux face à ces demandes. Cette posture, perçue comme une indifférence ou une volonté de contrôle, alimente les tensions. La CEI, bien que techniquement autonome, semble elle-même prise dans une nasse politique, où son impartialité est constamment mise en doute. Cette dynamique, si elle persiste, risque de fragiliser davantage le climat politique à l’approche du scrutin.

Des prémices inquiétants pour 2025

Les propos de Sébastien Dano Djédjé, président exécutif du PPA-CI, sonnent comme un avertissement : « La mauvaise gestion de la liste électorale constitue les prémices des dangers qui se profilent à l’horizon. » En effet, une liste électorale incomplète ou mal actualisée pourrait exacerber les tensions post-électorales dans un pays où le souvenir des violences de 2010-2011 reste vivace.

Les dysfonctionnements observés soulèvent également des interrogations sur les ressources et la planification. Pourquoi une si grande disparité entre les objectifs fixés et les résultats obtenus ? La faible couverture médiatique, les obstacles administratifs, ou encore le manque d’engouement des populations pour un processus souvent perçu comme bureaucratique, sont autant de facteurs à analyser.

Une opportunité manquée de renforcer la démocratie

La révision de la liste électorale est bien plus qu’une formalité technique. Elle constitue une opportunité cruciale pour renforcer la participation citoyenne, gage de légitimité démocratique. En ne permettant pas à des millions d’Ivoiriens d’accéder à cet outil fondamental, la CEI et, par extension, le gouvernement, risquent de creuser davantage le fossé entre les institutions et le peuple.

Pour éviter que ce processus ne devienne une source de division, il est important de répondre rapidement et clairement aux appels de l’opposition. Une prolongation raisonnable de la campagne d’enrôlement, assortie d’un effort massif d’information et de facilitation administrative, pourrait désamorcer une partie des tensions et redonner confiance aux citoyens.

La gestion de la liste électorale, pierre angulaire de tout scrutin transparent, sera un indicateur clé de la capacité des autorités à organiser un processus crédible et inclusif. À défaut d’une réaction proactive et concertée, le pays risque de raviver des fractures politiques et sociales qui n’ont jamais vraiment cicatrisé.

Alassane Diarra