Sous l’impulsion des autorités de la Transition, le Mali s’engage dans une lutte déterminée contre la corruption et les irrégularités financières, un combat essentiel pour restaurer la souveraineté économique et bâtir un État responsable au service de ses citoyens.

Depuis l’avènement des autorités de la Transition, une réalité s’impose : le Mali est engagé dans une guerre d’un autre type, une guerre contre lui-même, contre cette gangrène qu’est la corruption, et contre les pratiques qui ont longtemps freiné son développement. Dans ce combat titanesque, le général Assimi Goïta et son gouvernement ont choisi de ne pas détourner le regard. Ils affrontent ce mal endémique avec une détermination sans faille, faisant de la lutte contre les irrégularités financières un pilier central du « Mali Kura. »

La corruption : un héritage empoisonné

Si la corruption gangrène l’économie malienne, elle n’est pas née avec les autorités actuelles. Elle est l’héritage d’un système usé, d’une gouvernance laxiste et d’un clientélisme politique qui a perverti les institutions. Pourtant, et c’est là la nouveauté, jamais un pouvoir n’a affiché avec autant de clarté sa volonté d’assainir les finances publiques et de mettre fin à l’impunité.

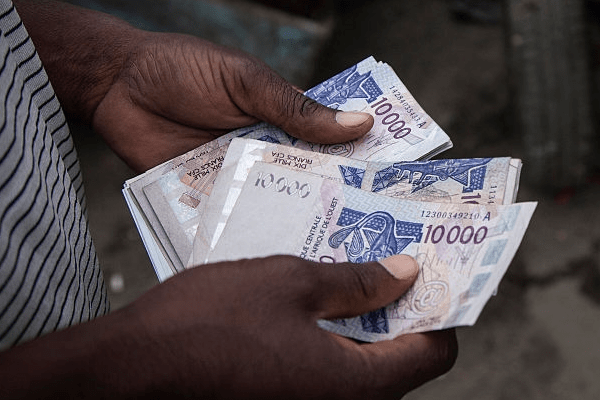

L’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI), avec son dernier rapport, met en lumière l’ampleur du défi : 25,46 milliards de francs CFA d’enrichissement illicite présumé sur cinq ans, des marchés publics douteux, des déclarations de patrimoine ignorées par ceux qui y sont assujettis. Ces chiffres ne sont pas qu’un constat accablant, ils sont une feuille de route pour un État qui a choisi d’agir.

Une Transition résolue à agir

Dans cette bataille, les autorités de la Transition ne se contentent pas de discours. Des institutions comme l’OCLEI, le Bureau du Vérificateur Général (BVG) ou encore la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) reçoivent un soutien politique et opérationnel sans précédent. Les enquêtes progressent, les dossiers sont transmis à la justice, et les manquements ne sont plus tolérés.

Prenons l’exemple du contrat controversé entre la Mairie du District et la société Ozone Mali. Ce partenariat, qui a englouti près de 500 millions de francs CFA, est devenu le symbole des pratiques que le Mali veut bannir. En mettant en lumière les irrégularités – paiements injustifiés, absence de contrôle, non-respect des engagements – les autorités actuelles démontrent leur volonté d’assainir les finances publiques.

Une lutte pour la souveraineté nationale

Mais cette croisade contre la corruption dépasse la simple gestion économique. Elle incarne une lutte pour la souveraineté nationale. Car qu’est-ce qu’un État souverain, si ce n’est un État maître de ses ressources, capable de les allouer efficacement au profit de ses citoyens ? Les autorités de la Transition ont compris que la corruption n’est pas seulement un mal économique, mais aussi un enjeu politique et moral.

En exigeant des déclarations de patrimoine de leurs hauts fonctionnaires, en renforçant les contrôles sur les marchés publics, et en dénonçant les contrats léonins, le Colonel Assimi Goïta et son gouvernement montrent la voie. Ils posent les bases d’un État responsable, où les ressources publiques ne servent plus à enrichir une élite, mais à bâtir des écoles, des hôpitaux et des routes.

Le pari du changement

Certains diront que les résistances sont fortes, que les structures corrompues ne s’effondrent pas en un jour. C’est vrai. Mais si la Transition a un mérite, c’est celui d’avoir osé briser le silence et d’avoir donné un sens au mot « redevabilité. » Le « Mali Kura » ne sera pas une simple rhétorique. Il se construira, dossier après dossier, réforme après réforme, en éradiquant les pratiques qui ont longtemps affaibli la nation.

Les efforts engagés méritent d’être salués. Les autorités ont rétabli la confiance dans les institutions en prouvant que personne n’est au-dessus des lois. En sanctionnant les coupables et en rendant publics les abus, elles rappellent que le Mali appartient à tous ses enfants, et non à une minorité de privilégiés.

Vers une gouvernance exemplaire

Le chemin reste long, mais les jalons sont posés. La transparence, la rigueur et l’intégrité doivent devenir les fondements d’une gouvernance exemplaire. Cela passe par le renforcement des institutions de contrôle, la digitalisation des services publics pour réduire les opportunités de corruption (comme entamée par les autorités de la transition), et l’éducation des citoyens sur les méfaits de ce fléau.

Le Mali est aujourd’hui à un tournant. Dans un contexte régional où les aspirations souveraines se font de plus en plus pressantes, la lutte contre la corruption devient un symbole de l’autonomie retrouvée. Les autorités de la Transition ont compris que la souveraineté n’est pas seulement militaire ou politique, elle est aussi économique et morale.

Une victoire collective

En engageant cette bataille, le général Assimi Goïta et son équipe portent un message d’espoir : celui d’un Mali qui refuse de se soumettre au fatalisme, d’un Mali qui croit en son potentiel. Les défis sont nombreux, mais avec la volonté affichée de cette Transition, l’histoire retiendra peut-être que c’est sous ce régime que le Mali a amorcé son renouveau.

Le combat contre la corruption n’est pas qu’un enjeu malien. Il est universel. Mais ici, dans un pays où chaque franc compte, il devient une nécessité vitale. Si la Transition parvient à gagner cette guerre, elle n’aura pas seulement marqué son temps, elle aura changé le destin du Mali.