C’est les vacances scolaires au Mali. Une période de recréation pour des élèves et d’activités économiques pour d’autres. Certains évoluent dans des petits métiers pour ne pas rester inactifs. D’autres, poussés par leurs parents, continuent d’apprendre afin de se préparer pour la reprise. Immersion dans ses nombreuses initiatives des jeunes filles et garçons de 10 ans et plus, pendant cette période de repos.

Ibrahim et sa bande courent vers les motocyclistes qui viennent vers eux, pour la réparation de leurs engins à deux roues. Ces jeunes élèves, qui travaillent au compte de Yacouba Traoré, n’ont même pas encore 12 ans. Selon le patron mécano, depuis bientôt deux ans, les parents de ces enfants leur confient durant les vacances scolaires.

L’art culinaire et la lecture

« Ils apprennent à côté de nous à faire beaucoup de choses, comme changer la bougie des motos, faire des travaux préliminaires et autres. Ce qui les plonge dans un nouveau métier qui développera leur intelligence », explique Yacouba.

Un juriste venu réparer sa moto, un client de longue date d’après le chef mécano, dira que c’est le début d’un processus qui fera entrer ces jeunes élèves dans un nouvel univers de connaissances.

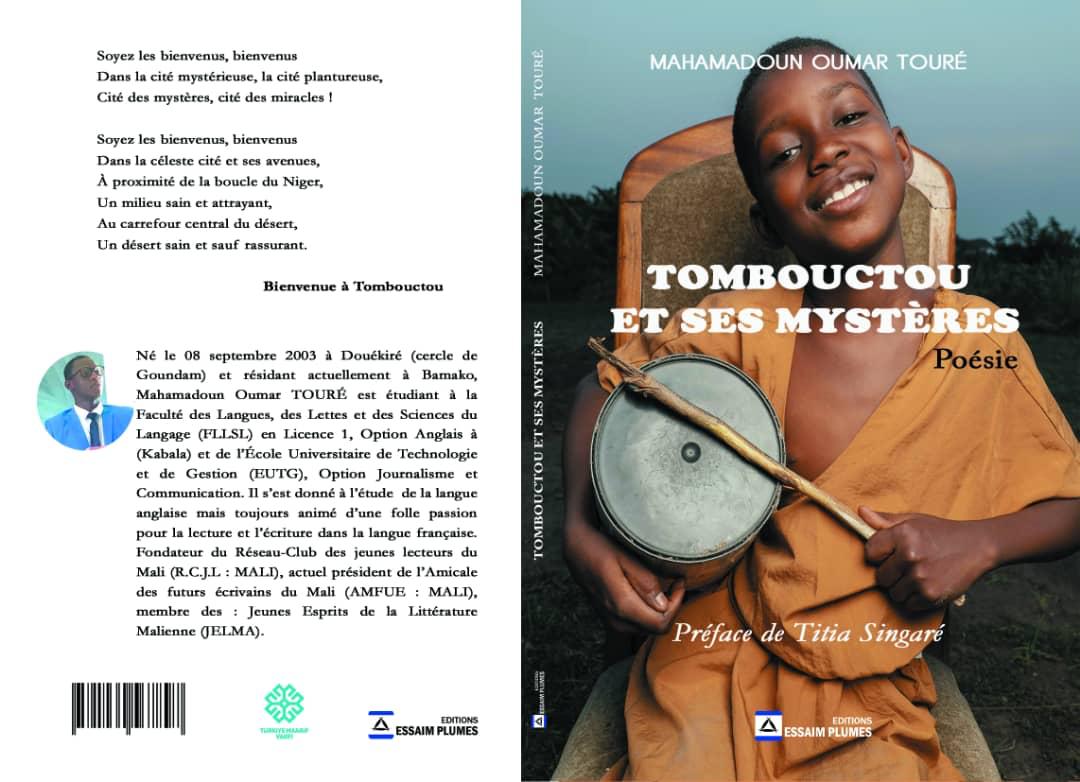

À l’opposé de ces jeunes apprentis mécanos, Mariam Diakité, qui vient d’être admis au Diplôme d’études fondamental (DEF), se performe dans la gastronomie locale à côté de sa maman. Nonobstant qu’elle est déjà en fond dans ce nouveau boulot culinaire, Mariam se motive à lire des romans que lui achète son père. « Ces livres, malgré qu’ils soient difficiles de se faire du temps pour les lire, je me force », dit-elle.

Le petit commerce et les cours de vacances

Pour ne pas demeurer inactive, Fatoumata, quant à elle, aide sa maman à vendre ses bissaps et jus dans le quartier. « Elle contribue pendant cette période de repos à l’accroissement de l’économie familiale, qui repose sur cette vente de bissaps et de jus », témoigne la mère de Fatoumata.

Si d’autres s’investissent à se plonger dans un nouvel univers, Junior et ses amis, ne pratiquent aucun métier : « Nous profitons des vacances pour mieux jouer au ballon ! ». Pour eux, le football est le seul moyen de mieux profiter des vacances.

À côté d’eux, un groupe composé de filles et garçons arpentent les rues pour les cours de vacances. « Ils viennent ici du lundi au mercredi pour se faire des idées de ce qu’ils feront dans les classes supérieures », explique M. Coulibaly, enseignant à l’école Dogobala de Moribabougou. Chaque année, au niveau primaire, ces cours de soutien sont organisés à l’intention des élèves en vue de les éviter à rester inactifs durant ces vacances scolaires.

Le divertissement et le voyage

Quelles que soient les motivations insufflées par leurs parents, certains élèves tels que Mamadou et ses cousins, venus en vacances à Bamako, ne sont pas prêts à se détacher de la télévision. « Nous regardons les dessins animés à gogo ! », crient-ils.

Quant à Kadidiatou, elle préfère voyager pour aller rendre visite à ces grands-parents à Sikasso, comme chaque année. « Sikasso est ma ville natale. Il me faut changer d’air pour revenir plus forte afin de préparer le DEF l’année prochaine », dit-elle.

Mohamed Camara